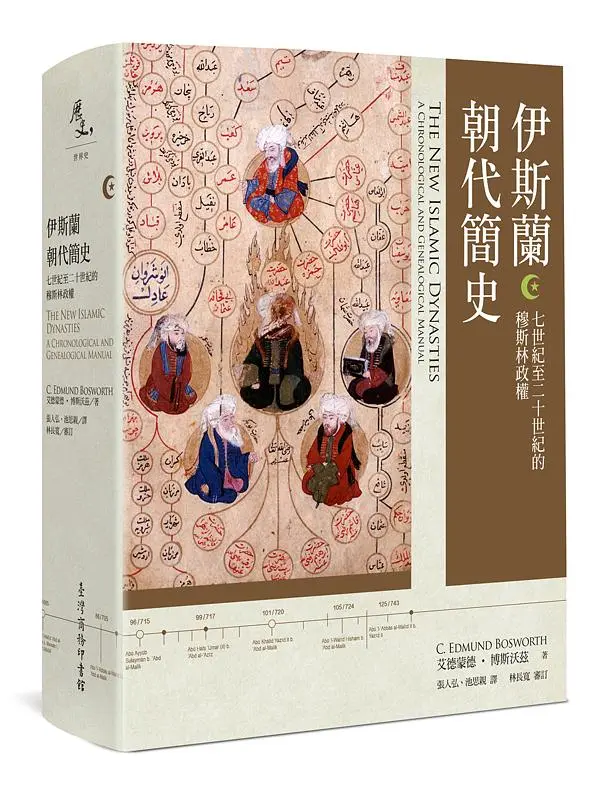

去年刚过世的英国伊斯兰史学巨擘艾德蒙德‧博斯沃兹(C. Edmund Bosworth, 1928-2015)所编撰的Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual(中译《伊斯兰朝代简史》)为研究伊斯兰世界编年史的重要工具书,此书乃博斯沃兹教授数十年学术研究成果的副产品,出版至今已被翻译成数种语言:俄文、阿拉伯文、波斯文、土耳其文、法文等,其重要性自不在话下。伊斯兰世界的广大,其历史的复杂,尤其是各个地区政权的起伏更替,若无相当丰富的治学经验,则难以厘清。 这本书内容的规划能够使研读伊斯兰历史者建立一个较清晰的朝代发展脉络之历史观点。该书分为十七章,时间从西元七世纪到二十世纪,地区含括了整个伊斯兰世界,即欧亚非三大洲。每一章的内容以某一区域内之政权的朝代表与简史呈现;而从英文书名更可得知这是一本穆斯林政权之纪年与族系手册。该书将伊斯兰世界的政权历史区分为:哈里发时期(Caliphs)、西班牙地区、北非、埃及与叙利亚、塞尔柱突厥政权前的两河流域(Irāq and Jazīrah)、阿拉伯半岛、西非、东非、塞尔柱突厥政权前的高加索与波斯西部、塞尔柱突厥政权前的波斯东部与中亚、塞尔柱政权及其附庸国、安那托利亚的突厥政权、蒙古人与其中亚及东欧的继承者、蒙古政权后的波斯、蒙古政权后的中亚、阿富汗与南亚、东南亚与印尼。 一般而言,伊斯兰帝国主要指的是早期的哈里发政权,即正统哈里发时期、伍麦亚朝、阿巴斯朝、后伍麦亚朝、法蒂玛朝,其中伍麦亚、阿巴斯两朝建构了伊斯兰世界文明的基础,西班牙的后伍麦亚朝与埃及的法蒂玛朝则较被视为区域性政权。阿巴斯朝瓦解后地方势力林立,其中较大者首推塞尔柱突厥所建立的政权,以及之后的佣兵政权,这些势力后来被统合成三大军事帝国,即欧斯曼、萨法维、蒙兀儿帝国,其他地区则是属于零散的地方政权或是属国,但是他们之间并非无相互关系。 《伊斯兰朝代简史》这本书将这些政权或国家罗列清楚,明白交代他们了的起伏更替,以及相互隶属或敌对竞争的关系。 由于伊斯兰世界种族的多元性,伊斯兰语言相对复杂;但通行的伊斯兰语言除了阿拉伯语文、波斯语文、土耳其语文,尚有乌尔都语文(Urdu)、马来−印尼语文(Bahasa Melayu)、斯瓦西里语文(Swahili)等,因此在拼写穆斯林人名、地名、专有名词时就会产生不少问题。这本书的名词拼音采国际罗马拼音,以荷兰莱登大学EJ Brill所出版的《伊斯兰百科全书》(Encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden: EJ Brill, 1960-2009.)之音译系统为主,但稍作修改,以忠于原文的呈现为原则;如此,读者较容易追溯原文的拼音与意涵。中文版的音译则尽量以趋近原来语文(如阿拉伯文、波斯或土耳其文)的拼音转译之;但因为不同语系的关系,无法全然如罗马拼音系统般精准;故所谓的「国语」(北京话)之语音无法将伊斯兰语文中的一些字母正确地转音(台语的发音倒是比较有可能,如M的音),拼音语系日文在这方面就比较没问题。 这本伊斯兰朝代手册亦可视为伊斯兰政治简史入门之读本,或是以工具书参考使用,查阅朝代年表与统治者族系。此书详细地列出朝代名称与统治者姓名表,建构了政权变革脉络,并以传统伊斯兰姓名学系统拼出完整的人名,这是伊斯兰历史治学必备的基本知识。其中,对每一朝代政权的简介,也让读者能够更有逻辑性与历史脉络地全面理解伊斯兰世界的政治发展,而每一篇简介亦附有参考与延伸阅读资料。这本书罗列了一百八十六个政权系谱,可谓相当完整;当然有些朝代是大帝国下的地区侯国,或独立政权,这也显示出伊斯兰世界政治文化的多元面貌。 个人在英国求学时曾受教于博斯沃兹教授,得到他所属之欧陆传统伊斯兰学(Islamology)的薰陶。在学期间,他也鼓励我研究中国地区的伊斯兰历史,即使中国地区并不被视为伊斯兰世界的一部份,但其境内穆斯林社群发展的复杂历史不容忽视。 博斯沃兹教授治学严谨,在史料收集方面更是巨细靡遗。作为一位专业的历史学家,他不主张妄加断言,应该让史料说话;而如何让史料呈现真理,即是一位学者应有的涵养。博斯沃兹教授研究中东与中亚伊斯兰历史的成就,至今尚无人能超越;其超过七百多项的学术成果是中、新生代学者所望尘莫及的;他本身就是一部百科全书,为《伊斯兰百科全书》所撰写的条文就超过两百条,而且内容相当精辟。博斯沃兹教授一生治学孜孜不倦,研究从不中辍,1993年退休后,仍持续研究、写作出版,直到归真前夕。 得知博斯沃兹教授于去年(2015年)的2月28日归真,个人乍听之下,不胜唏嘘,深深怀念在曼彻斯特大学(University of Manchester)追随他写论文的那段时间。虽然他相当忙碌, 但都会抽空仔细修改论文,给予相当中肯的评语与建议,每次与他见面时总是可以挖掘新的资讯与治学技术。博斯沃兹教授桃李满天下,许多欧美、阿拉伯、印度、巴基斯坦、伊朗的学生(不论是穆斯林或非穆斯林)皆慕名投入他的门下,他曾经一年中同时指导了二、三十篇硕、博士论文,其学术影响力早已遍及全世界。 「二二八」在台湾是一个悲剧的纪念日,凑巧的是这一天也是博斯沃兹教授归真的安息日。但愿这本《伊斯兰朝代简史》中文版的问世可为其学术成就增添些许光辉。谨此纪念博斯沃兹导师。

博斯沃兹的《伊斯兰朝代简史》