第一次读到「何伟」时,他的作者名还是「彼得.海斯勒」(Peter Hessler)。

2007这一年内,完成两次中国旅行的我,对这个「存在于教科书」的「敌人」产生兴趣,于是被书店架上的《甲骨文:流离时空里的新生中国》(久周出版)吸引,取下翻阅几页,便决定买回家。我几乎在一天之内就读完这五六百页的「巨作」,但仍意犹未尽,只能不断重读,过程中一次又一次赞叹这书写技巧与精彩内容。只恨自己没有这样的好笔。

即便当时我已阅过几位西方记者所写的中国,更奉纪思道(Nicholas Donabet Kristof)为师,但读完《甲骨文》才发现,原来纪实作品也可以如此自由(毕竟记者或学者有写作的框架与包袱),并证明了异国/异文化的评析角度可以不畏主观。这位美国作者的笔,在文学、历史、社会学、人类学、考古学之中轻松游移,创造了一个穿梭古往今来的文本,而我在这渊博中坠落无法自拔。此后,我开始搜寻「彼得.海斯勒」的书,在澳门发现他的第一本著作《消失的江城》后,甚至在这短短两三天的旅行中不顾其他,只窝在图书馆一口气读完。

2011年起,这两本已在台湾绝版的作品,由八旗文化重新出版,「彼得.海斯勒」也变成「何伟」。之后还从总编辑富察口中得知何伟正在埃及学阿拉伯语,并且将书写记录革命与考古的一切。

因为「中国三部曲」,何伟的名字几乎与这亚洲古文明大国分不开,让人以为他这一辈子就只会写中国,因此,初听到他将以埃及为题,一边讶异,一边也有某种陌生感:何伟为何要这么做?何伟还是何伟吗?

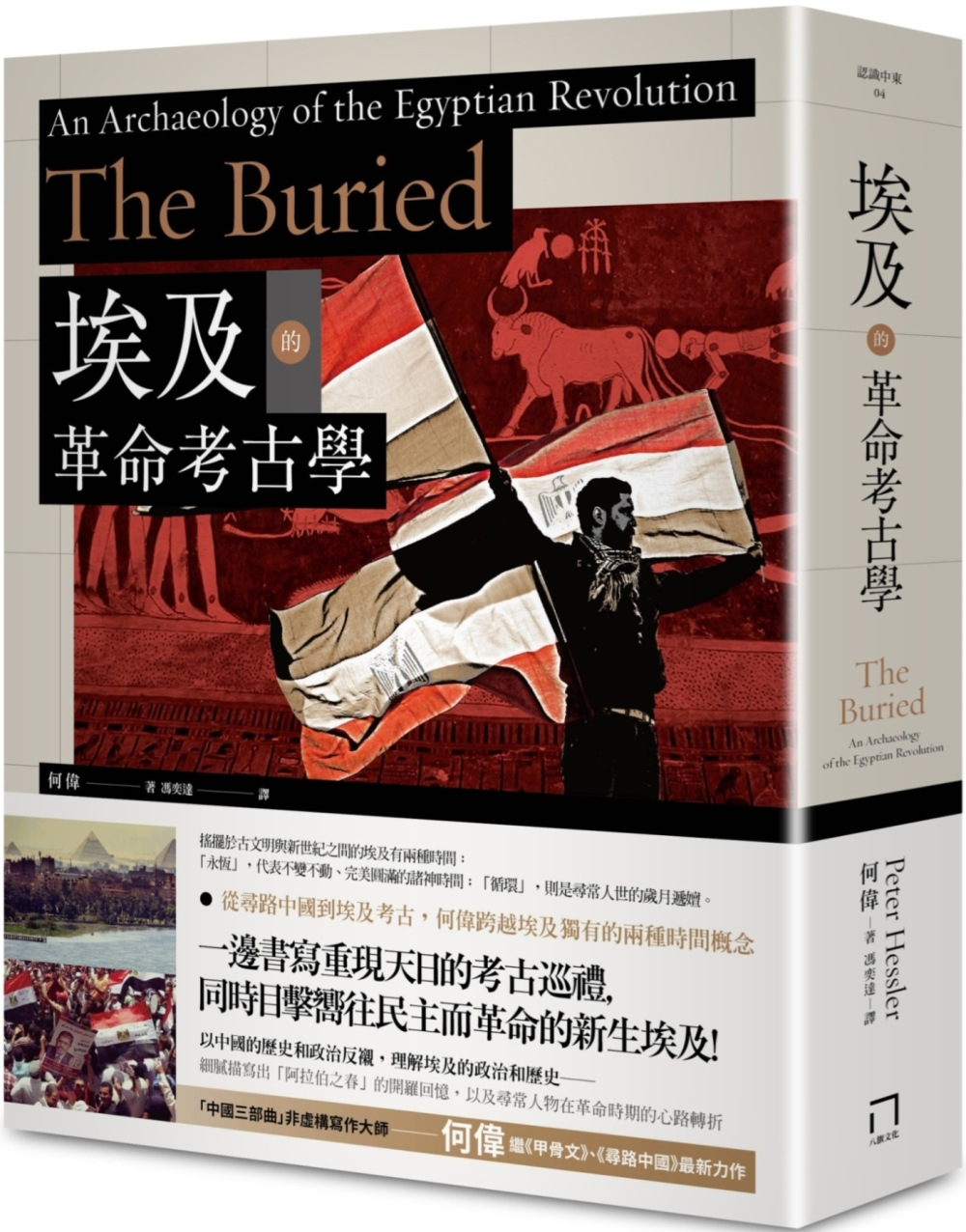

今年初在台湾出版的《埃及的革命考古学》,回答了读者的所有问题。

何伟一家在2011年阿拉伯之春开始不久,举家搬往埃及。这个计画,对他来说有些随性,最初仅是打算以放松的步伐,到一个无事发生的国家学习阿拉伯语。出发前一年,当他告知编辑这个决定时,对方还警告:去过中国之后,埃及看起来可能太平淡,「开罗简直就是一滩死水。」殊不知,女友(即另一书写中国的华裔记者张彤禾)怀孕并于同年生下双胞胎,计画只好拖延;当埃及革命发生,穆巴拉克遭到推翻时,双胞胎已经八个月大,两人也决定启动计画。

何伟先在美国报名两个月密集的阿拉伯语课程──他到中国教书时,得力争才有中文课可学──甚至为了避免麻烦(如果外国配偶间姓氏不同,埃及当局有时候会刁难不给同居签证),出发埃及前一天和张彤禾完成婚姻登记,然后带着孩子上了飞机。

和计画一样,何伟到埃及上起了语言课,但更多是计画之外的,例如多了两个婴孩需要照顾,或是动辄停电的生活,而不断变动的政治环境、没有停止的革命活动,打破了他「无事」的期待。编辑所说的「一滩死水」从来没出现过──至少在这本书中感觉到的只有大风大浪。

《埃及革命考古学》内容相当丰富,我一边阅读一边忍不住跟朋友分享、和编辑讨论书里的人物与细节,简直冷静不下来。正因为有太多可以聊,所以我想以何伟的「书写」为主轴切入讨论──

娴熟何伟作品的读者或不难发现,他第一本书《消失的江城》里的四川小镇「培凌」,跟他学过中文后描述的中国很不相同,拥有中文阅读能力后,他的观察与写作(文本与文字)开始产生扣合:例如《甲骨文》是从「关键字剪报分类」来呈现当代中国的议题元素;《寻路中国》是以「驾照考试试题」来展现对中国社会理解的路径。不会中文的何伟,有敏锐的观察力,而懂得中文后,他更多了洞悉文化的武器。

到了《埃及革命考古学》,这种如人类学家般透过语言精准解析国家社会的方法,更为明显。而何伟并不打算让语言成为工具而已,他甚至让「语言课」内容直接成为主题,并适当地将之裁取为其他故事或经历的眉批或解释。

初学埃及阿语的何伟,之所以能如此善用语言课,是因为他接受的并非语言补习班那样制式简化背诵的教育。他的老师里法阿特不仅对政治相当热中,也喜欢谈今说古,好发议论,让一边探索埃及社会文化、一边采访革命时势的何伟,不但学习到与当时社会同步的语汇,还迅速掌握进入埃及现状的钥匙──毕竟每个文化都有一些属于自己的重要字词,只能透过其文化脉络去理解、诠释,能掌握这些字,便抓到这个文化的精髓。

例如「Nizam」(体系),在埃及就是个很难被具体翻译的字词。这个字几乎贯穿全书,成为何伟描述埃及文明乃至当代动荡的字眼。这个字在书里第一次出现在一场关于埃及人数学能力问题的对话,而他的老师回他:埃及人数学不好的现象同时也是文化与政治问题,「没有nizam可言。」

表面上看,有着秩序、体系的意思,但在何伟的笔记本中,nizam是个因情况而异的字:

在解放广场上,示威人士用这个字时,意思是「政权」。阿拉伯之春最强力的口号──人民要推翻政权──一开始是由突尼西亚喊出来的,接着被埃及人和其他人挪过来用。但这个词也可以指任何一种体系,埃及人批评本国社会时,就常使用到这个字。

但关于「体系」或「系统」这个概念,在书中一开始是以考古的讨论出现。考古学家认为:将古代社会运作视为一个体系会有些问题,体系可能是经过安排的。这句话意指现代人以自己的框架与系统去解构过去的荒谬,但下一次nizam的出现,又是一种体系的荒谬──何伟正式将nizam用于体系,是在讲述穆斯林兄弟会创办人哈桑.班纳的理念,即是透过体系来描述「将伊斯兰信仰用于解决当代社会所有问题」的做法。

穆斯林兄弟会在1928年成立后,即成为埃及最重要的组织,活跃于清真寺及慈善机构中,其组织庞大,但成员数不明,埃及历任政权都排斥他们,却也会与之合作。尽管他们在埃及近代政治上相当重要,却直到穆巴拉克下台后,才在国会选举中大获全胜,而代表穆斯林兄弟会参选的穆尔西,亦在2012年埃及首届总统大选中胜选,真正取得政权。

埃及看似从长年的独裁统治中脱离,进入民主,或至少让问题都能得到解决,殊不知,只是再次陷入混乱,证明埃及「没有体系」而已。革命过后的埃及,远比穆巴拉克时期还糟,人们再次走上街头,革命再起,而政变发生。

事到如今,反覆进行这些民主程序只是让它们变得更没意义。 …埃及史上唯一经公正选举产生的总统,眼下出现在公众面前时却是关在笼子里。自三年前爆发的革命以来,埃及已七度举行全国大选,每一次选举都没有暴力与舞弊发生,但这个国家至今无论各个层级都没有一位由民选产生的官员。

又一次总统选举后,选举又来,掌管军权的赛西当上总统,而他的镇压手段比穆巴拉克还强硬,媒体控制更为严峻。民主与自由离埃及更远了。

何伟就是在此时,见证且记录了一切──从考古学家的角度畅谈埃及古文明,耙梳埃及近代历史与政治发展,深描现下发生的一切,一个立体的埃及就在他的笔下呈现:

埃及「阿拉伯之春」爆发将近两年之后的这一刻,革命就像是携带式工具组:所有的重要组件都可以装进包里,在城里的任何一个地方迅速重组。小贩马上出现在总统府周边,卖革命活动的主食:蕃薯,面包,葵花籽。老太太在街上拉着携带式瓦斯炉,沿街叫卖热茶和雀巢咖啡。还有人卖防毒面具、实验用护目镜,以及中国制的高出力绿光雷射笔。我在解放广场上的夜间冲突期间目击过最具有诡异之美的景象,就是当警方发射催泪瓦斯时,会有半打雷射光指向那个物体,在夜空中画出一道明亮的弧,好让群众能在催泪弹落地前散开来。

但如同过去的作品,何伟写得最好、最让人印象深刻的,还是那些在土地上、在大历史下活得有血有肉、有喜有苦的平民众生。他在《甲骨文》就时常提到记者报导的野心与方法,但自己并非那样的人:

就算我真的娴熟于日常的新闻报导——我有间真的办事处、真的联络网路、学着爱上讲电话,我对这套报导方式还是没什么信心。我不喜欢以第三人称的语气写作:有可能两个记者同时在一个事件现场,写出来的报导却完全不一样,但他们不带感觉、事不干己、只带权威的语气是一致的。在这类报导中,作者很少出现在他们写的故事里,也不会对他们的写作技巧多作解释。在中国,很多外国记者请翻译或「调停者」帮他们找访问对象,但是记者在报导中很少提及这些人。就算你是单枪匹马,你是外国记者的身分还是会影响受访的中国人的反应,但是在一篇以第三人称写的报导中,这一点很难被交代得很清楚。

我比较喜欢写有戏剧性、长篇幅的故事。像我帮《波士顿环球杂志》(Boston Globe Magazine) 写老赵先生的四合院的故事,杂志有足够的空间刊载那样的长文章。不过即使是长篇,由于受限于一些特定的美国新闻价值观,在海外透过翻译后还是可能失去原意。 …

何伟这段话,和反思人类学所探讨的一样:具有某种背景的研究者,遇上不同的报导人,使用不同的方法,就会引导到不同的观察与结果。尽管这位非虚构写作大家受的是文学训练,但他那社会学父亲,及其年轻时学习做的田野工作,或许都让他的写作有所不同。因此,他的书写不仅汇聚采访和田野的「结果」,也清楚呈现「过程」,并充满「方法」。八旗总编富察老爱提醒我:阅读何伟时,试着拆解他的写作技巧;我却认为,比起文学书写,他的作品更是值得参考的田野实务范本。这本《埃及革命考古学》即证明了这点。

以书中最亮眼的几个角色为例:萨伊德是个垃圾回收者,做为一个传统埃及人,他的人生过得很像每个国家都会有的家庭连续剧,充满亲子、夫妻、阶级与喜剧张力,革命过后,他生活的改变只存在于自己;马努是何伟的翻译,身为同志,他在伊斯兰社会显得格格不入,生存相当不易,也过得战战兢兢,原本应该创造更自由空气的革命,却逼得马努变成难民,在异乡成为一个爱国者。

他们都是何伟的「关键报导人」,他不只访问并采集他们的故事,甚至参与且介入其生活,再透过他们的引导,拓展并加强对这个国家的认识。而这正是何伟可以在短时间内深入一个陌生国度,解剖异文化的肌理──他真正看到了人,看到了城市,也看到了这个国家。

何伟写作的成功,除了「浸淫」在田野和语言文化里,也因为他撇除了记者的「客观」,甚至不避讳地介入──他还跟20年前培凌的学生通信,陪萨伊德进行婚姻调解,也跟着马努到了德国,记下他的挣扎痕迹。而且,比起先前的著作,何伟在这本书的写作似乎更放胆评论,做出更主观的诠释,也因此创造更多幽默。

但也因何伟花了许多篇幅在写人、写生活、写社会细节,对我等不熟悉当地历史文化的读者来说,政治变局与社会情势的篇章,显得有些混乱(我连人名都很难辨识)。为了抓出一个清晰的脉络,我重读香港记者周轶君的《拜访革命》,阿语系毕业的她,单刀直入「革命」这个主题,清晰畅谈阿拉伯之春的社会改变。《拜访革命》亦是一本好的非虚构写作,画面稳健、逻辑分明、问题意识清楚,且负起让读者不混乱的责任,在铺排上以读者优先,很容易明了埃及近代的政治脉络与人物立场。

又比起《埃及革命考古学》纪录长时间的局势混乱,《拜访革命》谈的是2014年赛西上任后的景状,切面清楚,明显是新闻人的作品。而何伟显然不是这样的路线,他在《甲骨文》里早说了:

我不想写那种报导──那种代表媒体工作唯一迷人的地方只有新闻、别无他物的报导。新闻在中国没有什么意义:这个国家虽然每年都在改变,但步调平稳且动作微妙;没有任何伟大的领导人物,照理说应该是大事件的飞机争议也草草落幕,就像大海巨浪表面溅起的泡沫。我们已经跳过了历史,新闻不再重要。

埃及的混乱、无体系,正好显示了中国古来就在一个体系中,始终稳定。因此,《埃及革命考古学》比「中国三部曲」更贴近时事来理清问题,也动感许多。而不想要写报导的何伟,在本书屡屡搬出中国与埃及比较,或是在埃及找「中国」,像是跟内衣商聊天,或造访工业区。而这些受访的中国人,对于当地的一切都不关心:

我在埃及从没有遇过哪个中国人对这个国家的改革流露出关心。他们常常提到自己认为是缺点的地方──民众缺乏工作伦理、政府缺乏制度──但口气却跟许多西方人大不相同,其间没有什么失望之情;中国人似乎如其所是地接受这些缺点。他们身上也没有原罪,毕竟中国没有殖民这个地区的历史,而中国政府也同时跟以色列与巴勒斯坦来往。不像西方人,几乎没有中国业者对埃及革命的结果感到失望。原因倒不是因为他们相信「阿拉伯之春」带来正面的结果,而是因为他们本来就对此不抱任何信心。

做为中国人,周轶君也做了类似采访,《拜访革命》中,某个在开罗的中国女孩认为埃及人的集会游行只是一种「意淫」:

当然啦,中国有很多问题,我也恨腐败,但是,你硬要搞西方那种民主的话,就像埃及,你看看乱成什么样子。年轻人成天游行,荒废学业。

「革命」或是周轶君的主题,恐非何伟的,因为《埃及革命考古学》多样多彩难以归类,但《拜访革命》书腰上的文案,反倒很适合套在何伟这本书:「革命,不只是新闻头条,而是他们的日常。」

《埃及革命考古学》读到一半,我从体系(Nizam)与考古学相关讨论中,明白了何伟的书写为何比起新闻本身更有价值,即是:「每一件事情都无法脱离当下。」当考古学家用今日的眼光来研究古埃及的结构,只能看到那些王室留下的东西,不能看到人民的生活,而人民与王室并不能放在一起理解。新闻也是,若记录的都是政治人物、世界大事,那么那些可以反映真实、现代、生活的材料跟视角,就不会存在。

这个说法于我很有启发,我以为这正是何伟之所以要写庶民或生活,而不像一般记者写政治人物或大社会的原因。

最后,我想对喜欢埃及古文明的读者推荐这本《逝者之城手记》。而读《埃及革命考古学》后,让我想到有一年在台湾国际纪录片影展看到的《我是人民》,片中的埃及人对革命很是失望,只能自嘲:「反正我们有解放广场。」最喜欢一幕主角对导演说:

「擦甘油对治身体很有效这件事,是你说的唯一真话。」

「我们认识三年来?」

「不,三千年来。」

「三千年?」

「对,你们文明国家对我们发展中国家,三千年来都没有真话。你不要再说民主了,你闭嘴。」

(作者阿泼:受过新闻与人类学训练,曾担任记者、NGO工作者以及研究员,资历多样。曾获两岸交流纪实文学奖、全球华文文学星云奖报导文学类奖、开卷好书奖等。着有《忧郁的边界》、《介入的旁观者》、《日常的中断》,合着有《看不见的北京:不同世界.不同梦想》、《咆哮志》等。在转角国际、鸣人堂等媒体平台持续笔耕。Facebook:「岛屿无风带」)

暂无评论

来做第一个评论的人吧!

发表评论